Se fue Mutis, dejándonos a Maqroll el Gaviero...

Texto de Juan Gustavo Cobo Borda en homenaje a Álvaro Mutis

|

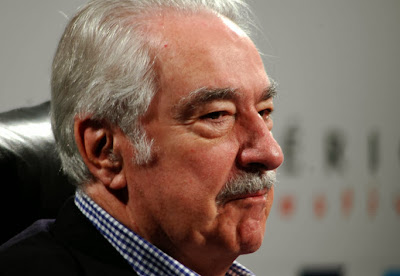

| Álvaro Mutis. Imagen cortesía Casa de América./banrepcultural.org |

El

más célebre (de los cafés), de concepción ya moderna, fue el de

Francesco Procopio Coltelli, antiguo mozo de Pascal, nacido en Sicilia

en 1650 y que más tarde se hizo llamar Procope Couteau. Se había

instalado primero en la feria de Saint-Germain, después en la calle de

Tournon, y por último pasó en 1686, a la calle Fossés-Saint Germain.

Este tercer café, el Procope –todavía existe hoy–, se encontraba cerca

del centro elegante y dinámico de la ciudad, que entonces era la

glorieta de Buci, o mejor aún el pont-Neuf (antes de que lo fuera, en el

siglo XVIII, el Palais Royal). Apenas abierto, tuvo la suerte de que la

Comédie-Française viniera a instalarse frente a él en 1688.

Fernand Braudel, Bebidas y excitantes

Europa y América charlan en torno al café

El

café “es el dulce hogar para aquellos para los que el dulce hogar es un

horror”. Así escribía Alfred Polgar en 1926 refiriéndose al café

Central de Viena. Solo que desde 1650, al hablar de las Coffee houses

inglesas, el café está íntimamente ligado a la literatura, al ocio, a la

conspiración, y a esa mezcla sutil entre bohemia y laboriosidad que

caracteriza a los habituales del café. Un solo dato: Jean Paul Sartre

escribió un denso tratado metafísico, en la senda de Heidegger, titulado El ser y la nada en las mesas del parisino café de Flore, donde incorporó al texto argumentos proporcionados por el camarero.

Steele, en El Charlatan y Addison, con The Spectator (1711) quisieron dar a sus lectores algo más que noticias fugaces. Ensayos donde brillará el ingenio y el conocimiento.

Pero

fueron los cafés parisinos, de 1780, como el Procope, el café de la

Regence o el café de Fey, los que engendraron, en la caldeada atmósfera

de inteligencias como las de Voltaire, Rousseau, Diderot y D’Alembert,

tanto la Encliclopedia como la Revolución de 1789. Pero esas

manifestaciones, bruscas o incendiarias o de largo aliento, tenían

singulares raíces. En el Procope, un día se empezó a hablar de la

armonía y la discusión duró once meses. Ese mundo es el que nos rescata

Antoni Martí Monterde en su libro Poética del café. Un espacio de la modernidad literaria europea (Anagrama, Barcelona, 2007).

Pero

no solo de ella, de la europea, sino también de la nuestra, la

latinoamericana. En un café de París, Rubén Darío y Enrique Gómez

Carrillo, como quien dice el Modernismo en pleno, quieren extraer del

poeta Paul Verlaine esa gota de música y sabiduría que habían paladeado

en sus canciones. El encuentro, cómo no, se da en un café y Rubén Darío,

con facundia tropical, exalta su gloria. Verlaine, el fauno taciturno y

borracho, solo responde: “La gloire! ... La gloire. Merde!”.

Amarga

lección que Rubén Darío de seguro recordará en sus depresiones de

alcohólico sin recursos, caído de su trono lírico, tal como nos lo pintó

Vargas Vila en el libro que le dedicó.

Por

su parte, el peruano César Vallejo, en el París de 1936, con hambre y

frío, se refugiará en la calidez humeante del café, para proponernos ese

soneto que tituló “Sombrero, abrigo, guantes”:

Enfrente a la Comedia Francesa, está el Café

de la Regencia, en él hay una pieza

recóndita, con una butaca y una mesa.

Cuando entro, el polvo inmóvil se ha puesto ya de pie.

Por su parte, y en Madrid, el maestro exaltado por Borges, Rafael Cansinos Assens, traductor de las Mil y una noches,

despachará desde el café Colonial mientras Ramón Gómez de la Serna lo

hace desde el café Pombo. En un momento donde las ciudades se tornan

eléctricas y agitadas, de choques bruscos y aceleración nerviosa, los

cafés pueden ser puerto y refugio. Aguas más quietas, e incluso

estancadas, donde se cultiva, según Gregorio Marañón, la pasión más

fuerte del hombre español, el resentimiento. La maledicencia. Pero el

café también fue una suerte de universidad popular donde muchos, por el

irrisorio precio de una taza alargada por horas, pudieron escuchar a don

Miguel de Unamuno, don Antonio Machado o don Pío Baroja, como debe

decirse. La envidia se transformaba en coloquio y cuando el exilio, a

raíz de la Guerra Civil, los llevó a tantos a Buenos Aires como a

México, el café continuó siendo el ágora donde las ideas cruzaban sus

espadas y los gritos, tan españoles, trataban de imponerse sobre los

rivales. Así en los cafés de la Avenida de Mayo o la calle Salta, el

Iberia y el Español, las mesas volaban de una acera a otra, y María

Teresa León, la mujer de Rafael Alberti, exiliados ambos como Ramón

Gómez de la Serna, veían como "en las mesas de los cafés se discutía y

se gritaba como si aún Madrid estuviese defendiéndose". El café fue

entonces política y poesía: soledad y compañía. Como siempre lo había

sido.

Café Windsor, tinto y sifón

El

café Windsor, en la calle 13 con la esquina de la séptima, frente a la

oficina de los correos, fue uno de los primeros refugios bogotanos donde

gentes venidas de todo el país se daban cita.

Allí

arribarían Ricardo Rendón, Luis Tejada y León de Greiff, provenientes

de la Villa de la Candelaria. Por allí se asomaría Germán Arciniegas,

bogotano y sabanero de hacienda y ordeño administrada por su padre, para

encontrarse con Gregorio Castañeda Aragón, quien traería el yodo y la

sal marina desde Santa Marta, a esa atmósfera de humo y puerta vaivén,

quizá de emboladores en el estrecho espacio, donde el tinto se alternaba

con el sifón. Donde los negociantes de ganado y trigo de Sogamoso

convivían con un vikingo que declamaba: “esta mujer es una urna / llena

de místico perfume”.

Augusto Ramírez Moreno reconstruyó la nómina del Windsor:

Todas

las tardes a las cinco y todos los domingos de una a siete de la tarde

se reunían León de Greiff, Carlos Pérez Amaya, Alejandro Mesa Nicholls,

Luis Tejada, Carlos Pellicer, Rafael Vásquez, Luis Vidales, Ricardo

Rendón, Germán Pardo García, Rafael Bernal Jiménez, Juan Lozano y

Lozano, Palau Rivas, Francisco Umaña Bernal, Alberto y Felipe Lleras,

Jorge Zalamea, Alberto Ángel Montoya, Ciro Mendía, Gabriel Turbay, Jorge

Eliécer Gaitán y Rafael Jaramillo. Durante cinco horas se tomaba el

café tinto, se recitaban poesías inéditas, se leían prosas acabadas de

salir del horno.

Y

en alguna forma se suscitaban varios hechos culturales y políticos que

transformarían el país. Las caricaturas de Rendón demolían la hegemonía

conservadora, la revista Los nuevos y la revista quincenal Universidad

fundada por Germán Arciniegas en 1921 incorporaba ensayistas como

Baldomero Sanín Cano y Luis López de Mesa y se abría de manera generosa

hacia una América Latina ignorada hasta entonces, con figuras como José

Carlos Mariátegui y la reforma universitaria de Córdoba (Argentina).

Finalmente, se constituirían las primeras organizaciones socialistas y

comunistas, con figuras como María Cano e Ignacio Torres Giraldo. Muchos

círculos en expansión se constituyeron a partir de los cafés, en esa

ciudad andina aislada del mundo.

Con razón Germán Arciniegas recordó en 1996, en El Tiempo:

Lo

del Windsor no se repetirá jamás. No tiene nada que ver con las cafés

de París o de Viena. Es el café de los hombres solos que no se quitan el

sombrero y recitan sonetos, consumiendo tinto o sifón, mientras en la

calle rueda el tranvía de mulas, sube el partido liberal y para no

romper la costumbre bogotana, llueve a cántaros y se muere de frío.

Más

joven que Germán Arciniegas (1900-1999), Alberto Lleras Camargo

(1906-1990) también tendría en el Windsor su base de operaciones,

justificada en aquel entonces por su trabajo en los periódicos liberales

El Tiempo y El Espectador porque los cafés eran también prolongaciones

de las salas de redacción, antes de entrar a laborar y luego que ya la

edición circulaba por toda la pequeña parroquia de entonces. Revive

Lleras Camargo aquellos tiempos cuando evocó a Ricardo Rendón (1976).

En ellos se freían empanadas, cuyas grasas de cerdo extendía un excitante olor en el recinto estrecho y las afueras inmediatas…

Se tomaba, desde luego, café, mucho café, negro y amargo, y además, de tiempo en tiempo, algún licor fuerte, whisky,

brandy, ron o aguardiente, o grandes jarros de cerveza negra o rubia

que llegaba en toneles, en grandes carros tirados por percherones

imponentes. Aquello era barato, al alcance de nuestra pobreza.

Vuelven

a destacarse allí las siluetas de León de Greiff, “en la calle 14 con

la carrera 7.ª, de preferencia en la acera suroriental, enfrente de una

droguería” que miraba desplazarse la vida de la calle y luego se hundían

en el café Riviere, antecesor del Automático, que fue después puerto de

otra generación:

León,

“que trabajaba como contabilista en un banco de la Calle Real” y Luis

Tejada que destilaba sus “gotas de tinta”, para El Espectador, donde

amigos como Luis Vidales y José Mar soñaban con el remoto sóviet de la

hoz y el martillo y se identificaban con su conmovida “Oración para que

no muera Lenin”.

Esos

eran los cafés. Ese era el Windsor. Esa fue una época de nuestra

cultura, en la creatividad del diálogo y el afrontar de modo colectivo

muchas empresas editoriales y variados movimientos literarios.

Retengamos dos nombres: León de Greiff y Jorge Zalamea.

Los provincianos llegan a los cafés bogotanos

El café como institución cumple un papel destacado porque se renueva con cada generación que arriba a sus mesas, admira de lejos a las figuras consagradas y poco a poco busca aproximarse a ese círculo mágico.

Además,

para la gente que viene de provincia establece un rito de pasaje, un

salvoconducto y una credencial, que les permite sentirse integrados a la

capital. Veamos algunos casos. Danilo Cruz Vélez, el filósofo nacido en

Filadelfia, en 1920 y quien moriría en Bogotá en el 2008, reconstruyó

en sus diálogos con Rubén Sierra Mejía (1996) su arribo a la capital y

su acceso al mundo de los cafés, sobre los cuales aseveró: “la vida

intelectual de Bogotá estaba centrada en algunos cafés”.

Con

Rafael Carrillo se encontraba en los cafés Martignon y Lucerna donde

comentarían, entre otros, las nuevas traducciones que publicaba la Revista de Occidente en Madrid dirigida por José Ortega y Gasset. Continúa Cruz Vélez:

Otro

café, muy famoso, que recuerdo y al cual acostumbraba ir León de Greiff

en esa época era el Café de París que estaba situado en la carrera 7ª,

un poco antes de llegar a la plaza de Bolívar. Otro fue el café El

Molino, que era el tertuliadero de la nueva generación poética, de

Eduardo Carranza, Carlos Martín, Camacho Ramírez y Jorge Rojas. Después

empezó a frecuentarlo León de Greiff. Había uno en la carrera 8.ª, antes

de llegar a la plaza de Bolívar, que se llamaba café Felixerre. Y a la

vuelta de El Molino, el café Asturias, cuyo auge hay que situarlo en

época posterior a los años de apogeo de El Molino. El Asturias se

convirtió también en café de los poetas, donde se reunían Ángel Montoya,

los piedracielistas y posteriormente los pospiedracielistas. [pág. 73]

Luego

de un filósofo, un poeta: Fernando Arbeláez (Manizales, 1924-Bogotá,

1995). En un texto suyo titulado “El Asturias y El Automático”, e

incluido en el libro Voces de bohemia (1995) se reiteran los

mismo elementos. Asombro de asomarse al Olimpo literario y sentir, en

proximidad física, lo que antes eran solo firmas en los suplementos

literarios o voces por la radio. Al hablar de “El Asturias”, en los años

cuarenta, así lo vivió Arbeláez recién llegado a Bogotá:

En

una esquina del fondo del café, León de Greiff con su ‘alta pipa y su

taheña barba’ pergeñaba solitario sus mamotretos entre copa y copa de

aguardiente, Alberto Ángel Montoya, un poeta cuya obra completa recitaba

de memoria en mis nocturnas navegaciones, y a quien imité en mi

adolescencia, asistía allí, medio ciego, a una tertulia de fieles amigos

que celebraban como expresiones de la mayor genialidad, sus paradojas

muy a lo Wilde y sus boutades sobre la ordinariez de la vida

bogotana. Por ahí desfilaban Eduardo Carranza, Jorge Rojas, Arturo

Camacho Ramírez y Carlos Martín, los adalides del movimiento de Piedra y

Cielo. [pág. 73]

Oigamos ahora a un historiador. En sus Memorias intelectuales

(2007), el historiador Jaime Jaramillo Uribe nos recuerda cómo a su

llegada a Bogotá desde su natal Pereira uno de sus parientes por el lado

materno era propietario de tres cafés en Bogotá: el Victoria, el

Colombia y el de La Paz, en los cuales trabajaría ayudándolo en la caja.

Allí también precisa las direcciones de esos cafés a los cuales asistía

como el café Victoria (carrera 7.ª N.° 13-19) y el café Felixerre

(Carrera 8.ª N.° 11-74) también mencionado por Danilo Cruz Vélez y donde

los libros de la revista Occidente como el de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente y las obras de José Ortega y Gasset eran referencias habituales, sea La rebelión de las masas, El tema de nuestro tiempo o España invertebrada.

Aquí

resulta pertinente traer a cuenta las palabras de Gabriel García

Márquez en el homenaje a Belisario Betancur en febrero de 1993:

Para

nosotros, los aborígenes de todas las provincias, Bogotá no era la

capital del país ni la sede de gobierno sino la ciudad de lloviznas

donde vivían los poetas.

Con

el mismo terror reverencial con que íbamos de niños al zoológico,

íbamos al café donde se reunían los poetas al atardecer. El maestro León

de Greiff enseñaba a perder sin rencores en el ajedrez, a no darle ni

una sola tregua al guayabo y, sobre todo, a no temerle a las palabras.

Esta es la ciudad a donde llegó Belisario Betancur cuando se lanzó a la

aventura del mundo, entre el pelotón de antioqueños sin desbravar, con

el sombrero de fieltro de grandes alas de murciélago y el sobretodo de

clérigo que lo distinguía del resto de los mortales. Llegó para quedarse

en el café de los poetas, como Pedro en su casa” (Gabriel García

Márquez: Yo no vengo a decir un discurso. Bogotá, Mondadori, 2010, págs. 69-70).

Subrayaremos en este tramo dos nombres: Eduardo Carranza y Gabriel García Márquez.

Otro

provinciano, en este caso pintor, dibujante y grabador, Ómar Rayo,

nacido en Roldanillo (Valle), en 1928 y muerto en el 2010, también

arribó a Bogotá, para conquistar la gloria con sus dibujos bajo el

brazo. Así lo cuenta José Font Castro en el libro Ómar Rayo (1990).

A

comienzos de los años cincuenta era muy fácil codearse con las más

célebres figuras de las letras colombianas. Bastaba con asomarse al

mediodía al café “El Automático” de la avenida Jiménez de Quesada. Allí

coincidían casi diariamente León de Greiff, Juan Lozano y Lozano, Jorge

Zalamea, Eduardo Carranza, Jorge Rojas, Aurelio Arturo, Eduardo

Caballero Calderón, Jaime Tello, Guillermo Payán, Arturo Camacho Ramírez

y Darío Samper, entre los más habituales. Y al lado de esa pléyade de

poetas y escritores los caricaturistas de moda –Merino, Chapete, Rincón–

y de vez en cuando uno que otro pintor, pues no había muchos. La sesión

se reanudaba hacia las seis de la tarde, después de que el maestro de

Greiff, que era quien la presidía, timbraba la tarjeta de salida en la

Contraloría General de la República, donde trabajaba de contable:

Un día Rayo sorprendió a los habitués

del ‘Automático’ –hasta entonces su audiencia cautiva– con una

exposición de los veinte personajes más conocidos del lugar, cuyos

rostros parecían estar formados con trozos de madera. Tal era el

realismo y la textura que se percibía en aquellos cuadros, los cuales

había que mirar muy de cerca para descubrir que no se trataba de madera,

sino de un dibujo. Había nacido el ‘maderismo’, la primera tendencia

con nombre propio que se recuerda en la moderna pintura colombiana.

(Creo que aquellos cuadros no lograron venderse. Debieron quedar para

cancelar viejas deudas de aguardiente, pues los recuerdo permanentemente

colgados en las paredes del ‘Automático’, como parte de su decoración. Y

nada de raro tiene que también hubiesen sucumbido con ese antiguo y

último refugio de la bohemia bogotana).

Del

café Windsor, de la calle 13 N.° 7-14, propiedad de los hermanos Luis

Eduardo y Agustín Nieto Caballero, al café El Automático de la avenida

Jiménez de Quesada N.° 5-28, han pasado varios decenios, desfilado

diversas figuras, y discutido asuntos que abarcan desde James Joyce y T.

S. Eliot promovidos y traducidos por Jaime Tello hasta temas de

marxismo y revolución planteados por Luis Vidales. Fue así el café

bogotano el club de los que no tenían club o la universidad de los que

le aburrían las clases y prefirieron el billar y la poesía, como siempre

lo ha reivindicado Álvaro Mutis. Las verdaderas cátedras de billar y

poesía eran las que se impartían en los cafés.

Cuadernícolas y extranjeros

En este mundo de cafés y radioperiódicos, donde era fácil comprar La Nación

de Buenos Aires, con su suplemento literario dirigido por Eduardo

Mallea que traía colaboraciones de Jorge Luis Borges, Ricardo Molinari y

Carlos Mastronardi, que tanto habría de marcar a Aurelio Arturo con su

“Luz de provincia”, es donde Álvaro Mutis haría sus primeras velas de

armas, para ingresar en la vida literaria. Lo recordó así en 1980, desde

México, al hablar de Gilberto Owen.

Éramos

adolescentes y nuestro bachillerato se iba desvaneciendo entre el

billar y la poesía en el Bogotá de los últimos treinta. En las tardes,

era obligado sentarse en una mesa del café Molino, vecina de la que

ocupaban los grandes de nuestras letras de entonces. Allí campeaba Jorge

Zalamea con su aire arrogante de Dorian Gray, su voz también altanera e

inteligente; León de Greiff con las barbas de vikingo aún rojizas

entreveradas ya de no pocas canas, sus ojos azules de fiordo y su acento

de Antioquia para decir escasas palabras, pero siempre lapidarias; Luis

Vidales con su aire malicioso y su sonrisa aguda, que ocultaba, vaya

uno a saber, qué sarcásticas visiones de pescador de almas; Eduardo

Caballero Calderón, aún sin barbas, ya claudicante, con un aire

malhumorado más superficial, de comentarios siempre hechos a costa de

algunos de los presentes. A este grupo se sumaba a menudo un hombre de

aspecto un tanto hindú, elegante, de pocas palabras, con una mirada

oscura, honda y para nosotros cargada de misterio. Era Gilberto Owen, el

poeta mexicano, radicado entonces en Bogotá y casado con una rica

heredera antioqueña. […] Era una poesía por completo ajena a nuestras

simpatías del momento: el García Lorca de Poeta en Nueva York; el Vallejo de España aparta de mi este cáliz, Cernuda y, desde luego, el Neruda de la segunda Residencia en la tierra. [Álvaro Mutis, Desde el solar¸ Ministerio de Cultura, Bogotá, 2002, pág. 145]

Alberto Zalamea publicaría en La Razón

el primer poema de Mutis titulado “El miedo”, poema aprobado por el

crítico de arte y galerista polaco Casimiro Eiger. Engendrado en el

café, participante asiduo del mismo, Bogotá daba a la luz un gran poeta:

Álvaro Mutis, nacido en 1923.

En 1948, en compañía de Carlos Patiño, publicaría en 200 ejemplares La balanza

con ilustraciones de Hernando Tejada y quedaría así adscrito al

movimiento que Hernando Téllez llamaría “Los cuadernícolas”, por su

propensión a editar solo breves volúmenes de muy pocas páginas, muchos

de ellos hechos por Ediciones Espiral. Téllez, director entonces de la

revista Semana, dedicaría su portada del número del 2 de abril de

1949 al poeta Fernando Arbeláez, donde el perfil de Arbeláez con bigote

y entre recreaciones de Picasso y Dalí se apoyaba sobre un titular

tremendista “En el principio era el caos”.

Semana

censaba entonces 53 poetas donde además de Mutis se destacaban Fernando

Charry Lara, Eduardo Mendoza Varela, Jaime Ibáñez, Carlos Castro

Saavedra, Helcías Martán Góngora, José María Vivas Balcázar, Guillermo

Payán Archer, Rogelio Echavarría, Carlos Medellín, Julio José Fajardo,

Maruja Vieira, Jaime Tello, Dora Castellanos, Meira Delmar y Emilia

Yarza. Aún no habían publicado libro ni Arbeláez, ni Andrés Holguín, ni

Daniel Arango, ni José Constante Bolaños, ni Jaime Duarte French ni

Enrique Buenaventura, que también se mencionaban como poetas. En medio

de ese heterogéneo conjunto, al cual Hernando Téllez no consideraba muy

consistente y donde todos se parecían demasiado entre sí se hallaba

Mutis. “Semejan una legión de muchachos en uniforme lírico que trabajan

en la misma corriente estética, en el mismo universo de símbolos y con

los mismos temas”: varios de ellos aparecen fotografiados en el habitual

café El Automático con Jorge Zalamea y el pintor Ignacio Gómez

Jaramillo.

Pero

Mutis y Patiño en realidad se destacaban por su insistencia en ciertos

elementos de una geografía poética tropical: hojas de banano, hoteles y

burdeles de tierra caliente, entierros en medio de cierta feracidad

voraz, hangares y aeródromos abandonados y la presencia insólita de

húsares napoleónicos en medio de tal escenario. Luego, por

reminiscencias de Mutis y los poemas que le dedica a León de Greiff,

comprendemos que esos húsares también surgieron en los cafés, cuando los

dos rememoraban las hazañas napoleónicas y trataban de superarse en el

número de batallas recordadas del general corso que admiraban con

fervor. También los cafés podían impartir clases de historia.

A

esto debemos añadir los viajeros extranjeros, temporales o permanentes,

que se sentaban en dichos cafés. A Casimiro Eiger, el polaco, y

Gilberto Owen, el mexicano, debemos añadir el guatemalteco, también

asilado como Mutis luego en México –Mutis arribaría a México en octubre

de 1956 y no volvería nunca a vivir en Colombia– Luis Cardoza y Aragón, a

quien Mutis dedicará en 1947 su poema “Tres imágenes”. Y el alemán

Ernesto Volkening (Amberes, 1908-Bogotá, 1983), asiduo siempre de los

cafés del centro, donde corregía las galeras de la revista ECO

cuando era su director y quien nos dejó varias páginas muy agudas sobre

las obras de Álvaro Mutis, quien le dedicaría su primera novela, La nieve del almirante (1986),

Gabriel García Márquez y José Antonio Osorio Lizarazo. También asentó

esta síntesis reveladora sobre el papel de los cafés bogotanos:

Aquellos

(los escritores colombianos) desperdiciaban [durante ‘tardes de café’]

material suficiente para que un escritor europeo viviera un año.

Solo

que el café, como el caso del Gato Negro, sería también el lugar donde

asesinarían a Jorge Eliécer Gaitán y donde Colombia jamás volvería a ser

la misma, desde ese 9 de abril de 1948. No sorprende entonces que en

2013, algunos de los cafés sobrevivientes conserven detrás de sus

barras, grecas y cajas registradoras, fotos y afiches de la figura de

Jorge Eliécer Gaitán, el puño en alto, convocando en sus ya históricos

discursos políticos a sus aún fieles seguidores.

Mutis crece y se expande en el exilio mexicano

Sabemos

que la obra de Álvaro Mutis se precisa a partir de esos diálogos en

cafés bogotanos, ya sea con León de Greiff, Jorge Zalamea o Eduardo

Carranza, y de su forma de ahondar en el perdido paraíso de la infancia,

cerca del río Coello, en el Tolima. Solo que para poder expresar esos

mundos, el de la historia y el de la vivencia infantil, el de la lectura

y la aventura, recurrirá a una máscara: Maqroll el Gaviero.

Donde

la distinción entre poesía y prosa es del todo innecesaria pues ambas

de nutren de una misma intensidad creativa. La de un paria aventurero

que recorre las comarcas colombianas de tierra caliente, ríos,

cordilleras, sembrados de café, y luego se desplaza por el mundo, como

una suerte de marino no demasiado ortodoxo, embarcado en empresas un

tanto al margen de la ley, con sus cómplices de turno. Las combinará con

su interés por figuras históricas, como el príncipe de Ligne, lecturas

de volúmenes un tanto esotéricos y en ocasiones obsoletos del todo. En

ese espejo distante enlaza las guerras dinásticas europeas con la

crueldad violenta y en ocasiones sádica de la violencia colombiana,

tenga como escenario la selva como los raudales del Orinoco.

En Un bel morir

(1989) enumera algunos de los dudosos oficios de Maqroll: “contrabando

de armas en Chipre, de banderas navales trucadas en Marsella, de oro y

alfombras en Alicante, de blancas en Panamá; en fin, no sigo porque la

lista nos tomaría varias horas” (pág. 320).

Sus

siete novelas nos proponen también un museo de temas y personajes que

pueden ir “de la tibia mañana del 29 de mayo del año de Cristo de 1453,

cuando los turcos toman Constantinopla y dan muerte al último y joven

emperador de la dinastía de los Paleólogos” hasta, por decir algo, el 13

de abril de 1742 cuando se estrena en Dublín El Mesías de

Händel. Es decir, Mutis se interesa en esa península de Asia llamada

Europa y los hombres que la pueblan y reflexionan sobre su destino,

llámese André Malraux o Drieu la Rochelle, en campos opuestos: uno

miembro de la resistencia, el otro partidario de Alemania, pero capaces

de reconocerse. Aun cuando Drieu se suicide y Malraux termine por ser el

ministro de Cultura del general de Gaulle.

A

quien más ama Mutis es a la “última leyenda”: un general sarnoso que

inicia la campaña de Italia con un ejército venal y poco dispuesto, y

que terminará por ser el dueño de Europa y de un imperio de casi mil

años, el de los habsburgo, y su capital Viena, detentador de la corona

del Sacro Imperio. Se trata de Napoléon Bonaparte.

Pero

es la historia convertida en sueño la que se cuela en las noches de sus

personajes como Ilona que hace el amor con un coronel napoleónico o un

relator de la Secretaría Judicial del Gran Concejo “de la Serenísima

República de Venecia” (pág. 200). El mundo que Fernand Braudel

caracterizó en su precioso libro El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II

(Fondo de Cultura Económica, México, 2 vols., 1976), que abarca Oriente

y Occidente, Venecia y España, y que Mutis asumirá como propio al

dedicar todo un libro de poemas a ese rey que diría: “Prefiero no reinar

a reinar sobre herejes”. La fe de una cruzada que en Crónica regia y alabanza del reino (1985)

hará de Felipe II, en la lucha en los Países Bajos y el descubrimiento

de América, con el oro y la plata que de allí provienen, el monarca que

desde El Escorial fue el más grande. De Nápoles a Filipinas, de México

al África, viendo, a la vez, como este imperio se quebraba y se iba poco

a poco deshaciendo. Son esos personajes enfocados en sus postrimerías y

en verdad difíciles de penetrar y comprender los que suscitan en Mutis,

a partir de un retrato, mediante una frase, el incentivo para una

psicobiografía poética, una semblanza mítica. Figuras capitales en el

orbe mundial y europeo: Felipe II y Napoleón Bonaparte, cuyas

suscitaciones se trasladarán hasta Colombia en su relato El último rostro,

publicado en 1978, referido a los últimos días del libertador Simón

Bolívar visto por un coronel polaco, y donde se revive la coronación

como emperador en París de Napoleón.

Porque en verdad desde La mansión de Araucaíma (1973),

se iniciará ese ciclo donde los sueños de los personajes son el

catalizador que revela su carácter y orienta sus pasos. Tres sueños, el

de la Machiche, el Fraile y la Muchacha, son los que ahondan la mansión,

y revelan un trasfondo de postergaciones, señales y tiempos imposibles

de controlar, en la claridad alucinante, con que se viven situaciones

concretas pero irreales, no por ello menos cargadas de sensualidad y

deseos, como sucede con el sueño de Bolívar en el relato mencionado.

A

los sueños, como enigma y clave, bien podemos añadir, en el curso de

las varias novelas, ciertas oraciones de esotérica sabiduría, de tono

bíblico o religioso, de himno y decálogo, como sentencias apócrifas de

un código de conducta, vacío ya de toda fe. Pero quizá este es también

un retorno a sus primeros textos, la “Oración de Maqroll”, y a lo que en

“Los trabajos perdidos”, consignará así:

“De

nada vale que el poeta lo diga… el poema está hecho desde siempre”.

Este no sería más que “el comercio milenario de los prostíbulos”. O

mejor aún, en el mismo texto: “la derrota se repite a través de los

tiempo / ¡ay sin remedio!”. Desde 1953 cuando Mutis publicó este texto

ya todo estaba dicho. Consciente del fracaso inherente a la poesía, en

su ascenso y su inevitable caída, como en el Altazor de Vicente Huidobro, una de las lecturas de sus años juveniles.

El primer libro de poesía que Álvaro Mutis publica en México se titulará Los trabajos perdidos (1965).

Allí, entre otros textos dedicados al exilio, a los republicanos

españoles y a las vastas noches del Tolima, dedicará un poema a uno de

sus maestros del café bogotano, a una de las múltiples personas en que

este se desdobla como Mutis lo hace con Maqroll el Gaviero. Ambas

personas, Matías Aldecoa, en el caso de De Greiff y Maqroll en el de

Mutis, se unen en una misma muerte. En un similar escenario son máscaras

poéticas para alcanzar su verdad más honda.

LA MUERTE DE MATÍAS ALDECOA

Ni cuestor en Queronea,

ni lector en Bolonia,

ni coracero en Valmy,

ni infante en Ayacucho;

en el Orinoco buceador fallido,

buscador de metales en el verde Quindío,

farmaceuta ambulante en el cañón del Chicamocha,

mago de feria en Honda,

hinchado y verdinoso cadáver

en las presurosas aguas del Combeima,

girando en los espumosos remolinos,

sin ojos ya y sin labios,

exudando sus más secretas mieles,

desnudo, mutilado, golpeado sordamente

contra las piedras. […]

ni lector en Bolonia,

ni coracero en Valmy,

ni infante en Ayacucho;

en el Orinoco buceador fallido,

buscador de metales en el verde Quindío,

farmaceuta ambulante en el cañón del Chicamocha,

mago de feria en Honda,

hinchado y verdinoso cadáver

en las presurosas aguas del Combeima,

girando en los espumosos remolinos,

sin ojos ya y sin labios,

exudando sus más secretas mieles,

desnudo, mutilado, golpeado sordamente

contra las piedras. […]

Álvaro Mutis dejará Colombia para siempre en octubre de 1956. Publicaría su primer poema en 1945, titulado “El miedo”.

El

texto que escribió sobre Jorge Zalamea, en 1970, en México, para

presentar un disco con su voz, es, en cierto modo, un texto que también

alude al propio Mutis. Cuando habla de los viajes juveniles de Zalamea a

México y España, anota:

Esto

sirvió para arrancarlo, en una edad formativa y crucial, del reducido y

manido ambiente bogotano. Cuanto lamentarían luego muchos de sus

compañeros de generación el no haber sido capaces de romper entonces con

esa rutina de café y de redacción de periódico en la que perdieron años

preciosos de su vida que trataron de rescatar luego, cuando era

demasiado tarde, en los ocios de las embajadas o en las interminables

siestas en los salones del Congreso. Desde el solar [pág. 29]

Desde

los cafés bogotanos al exilio mexicano, la obra de Mutis se sostiene

sobre esos dos polos y se vuelve así, generosamente, universal, en

lectores de todo el mundo y vertida a muchas lenguas.