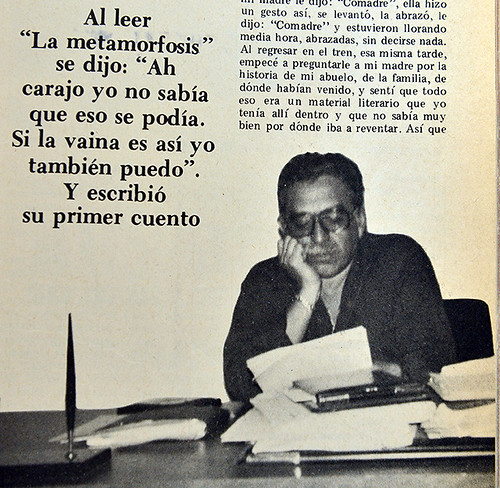

Gabo que estás en los cielos

Esta fue la entrevista que Juan Gustavo Cobo Borda le hizo a Gabriel García Márquez, publicada el 28 de abril de 1981, donde el Nobel recuerda sus inicios como escritor

|

| "Todavía pensaba en Mauricio Babilonia, en su olor de aceite y su ámbito de mariposas amarillas" Cien años de soledad./cromos.com.co |

El

lunes 23 de marzo almorcé con Gabriel García Márquez en su blanco

apartamento enclavado en los cerros, desde los cuales se divisa todo

Bogotá. Comimos pollo con verduras, pepinos y un bizcocho. Esa noche el

presidente hablaría por televisión y anunciaría la ruptura de relaciones

con Cuba.

Luego,

en la sala, tomó café, leyó poemas inéditos de su amigo Álvaro Mutis y

lanzó, una vez más, delirantes declaraciones de entusiasmo ante al

autorretrato, previamente abaleado, que le había regalado el maestro

Alejandro Obregón. Sólo entonces fuimos capaces ambos de sacar fuerzas

de flaqueza y meternos en su estudio, "a trabajar".

Se

trataba de un viejo proyecto sobre el cual siempre hacíamos chistes

–"la entrevista del cachaco sapo al costeño corroncho"– y que consistía,

simplemente, en que Gabo ya estaba harto de tantas entrevistas como le

hacían, y en las cuales sólo le preguntaban de política, casi nunca de

literatura y menos aún de poesía. Así que ahora, hundidos en

confortables sillones de cuero, él, maniático de los aparatos –su

verdadera pasión es la música–, desenfundó su diminuta grabadora

japonesa –"no tanto para que no me adultere, sino porque esta charla me

va a servir para mis memorias"– y yo la mía, un voluminoso armatoste que

al parecer me habían enseñado a manejar el día anterior, y nos lanzamos

a un comadreo literario de cuatro horas. Él atento a todo, se

preocupaba de si mi grabadora grababa y, al final, extenuado, me rogaba

que por amor a Dios desgrabara esa vaina en compañía de alguien que

supiera, porque de otro modo iba a borrar todo. Yo, atortolado ante los

misterios de la técnica, apenas si alcanzaba a introducir preguntas

superfluas ante ese cuento perfecto que él iba deshilvanando delante de

mí, y que no era otro que el de su formación literaria. Ya que esta,

ustedes perdonen, era la primera entrevista con grabadora que yo hacía

en mi vida.

Foto: Archivo Cromos

"Costeño corroncho", a veces se encorbataba como todo un "cachaco sapo"

Con el brazo caliente

¿Cuál era el cuento de Dickens que el doctor Galindo y su mujer leen en La mala hora?

El

cuento de Navidad. Las referencias literarias que hay en mis libros, y

que son muchas, son siempre de las cosas que estoy leyendo en el momento

en que escribo.

La

hojarasca parte de la imagen de un niño sentado en una silla; El

coronel, de un hombre que espera, en un muelle de Barranquilla; El otoño

del patriarca, de un anciano que deambula por un palacio lleno de

vacas. Tu nueva novela, Crónica de una muerte anunciada, ¿de dónde

proviene?

De

un hecho real. De la muerte de un amigo. Es, sencillamente, un

reportaje sobre un crimen, no presenciado directamente por mí, pero

sobre el cual estaba recibiendo una avalancha de información permanente.

El episodio que sirvió de base –una noticia de periódico– ya está muy

lejos. No sólo han pasado 28 años, sino que se ha transformado por el

tratamiento literario a que lo sometí.

¿Cómo

hiciste, entonces, para desarmar toda esa compleja arquitectura

literaria de El otoño y llegar a la aparente sencillez de esa crónica?

Entre

cada una de mis novelas siempre hay un libro de cuentos. Cuando

escribía, en París, La mala hora, esta se trabó y no salía nada. El

coronel estaba adentro, estorbando. Después de La mala hora, igual me

pasó con Los funerales. La cándida Eréndira es el libro de cuentos de

después del Otoño y antes de embarcarme en mis falsas memorias. Yo ya

llevó 5 años haciendo periodismo político, como una forma de no perder

contacto con la realidad. Reportajes sobre Cuba, Angola, Viet Nam, y por

ello mismo, cuando terminé esta Crónica, como quedé con el brazo

caliente, seguí con mi columna periodística. Allí uso, si te fijas bien,

el mismo estilo de la novela: testimonios de la gente, recuerdos míos.

Los cachacos también ven bien.

Siempre

me he preguntado qué significó para ti la lectura de Cuatro años a

bordo de mí mismo, la novela de Eduardo Zalamea; una novela cuyo tema

–La Guajira– es un tema tan tuyo.

Mira,

yo conocí a Eduardo antes de leer Cuatro años, que era, alrededor del

50, una gran referencia literaria en Colombia, pero que resultaba

inconseguible. Luego, cuando lo conseguí, descubrir La Guajira allí fue

una maravilla.

Pero es una Guajira vista por un cachaco.

Pero

si los cachacos también ven bien. Yo tengo la impresión de que Eduardo

tenía una Guajira imaginaria cuando se fue; llegó y contrastó dicha

imagen con La Guajira real, y sacó un promedio: una Guajira a la vez muy

lírica y muy cruda. Pero ya antes de mí, La Guajira había entrado en la

literatura colombiana: acuérdate de Luna de arena, de Arturo Camacho.

Lo que sí creo es que esta experiencia de La Guajira cambió totalmente a

Eduardo: el Eduardo que regresó de allí traía una noción de la vida

completamente diferente. Dejó atrás una bohemia desatada y tormentosa

–tú sabes que en su viaje a La Guajira se pegó un tiro en el Café Roma,

de Barranquilla, el café de los refugiados españoles, queriendo

suicidarse, y falló– y cuando trabajaba en El Espectador era un hombre

con un sentido de la puntualidad y de la responsabilidad tan estricto,

que no se necesitaba reloj: uno podía saber la hora por el momento que

Eduardo subía las escaleras del periódico. Además, era un mecanógrafo de

primera. Escribía con diez dedos, a gran velocidad, y el texto salía

como si fuera un tercer o cuarto borrador. De una perfección absoluta.

Yo pienso, también, que Eduardo estuvo tanteando, y buscando, una novela

que nunca pudo encontrar. Esa que él llamaba la 4ª batería, y que quizá

su asombrosa capacidad para estar al día en materia literaria frustró,

creándole perplejidades y desconciertos en el proyecto que llevaba

adelante, y que a juzgar por los capítulos aparecidos nunca se concretó.

Foto: Archivo Cromos

De sonrisa tan alegre como su camisa, mamó literatura desde la cuna. Su abuela no decía llorar sino requebrar.

El escándalo descomunal

Creo que nos estamos adelantando. Tratemos de reconstruir tu formación literaria desde el comienzo. ¿Cómo empezó?

Yo

llagué a Bogotá en 1943, cuando tenía 13 años. Bogotá era entonces una

ciudad remota y lúgubre, donde estaba cayendo una llovizna inclemente

desde comienzos del siglo XVI. Estudiaba bachillerato en el colegio

oficial de Zipaquirá. Para mí, la literatura es la poesía, y ya

entonces, cuando llegué al colegio, me sabía de memoria todos los poetas

clásicos españoles. No sólo me los sabía y recitaba, sino que los

cantaba eternamente. También me sabía toda la poesía colombiana anterior

a "Piedra y Cielo". Yo debía estar en tercer año cuando me llegó la

noticia: el escándalo descomunal de unos tipos que estaban haciendo una

poesía que no se entendía. El alboroto se armó en este país por alguien

que se atrevía a levantar la mano contra su padre. Contra Guillermo

Valencia. ¿Y quién era el promotor de este desorden, el introductor de

la subversión poética? Nada menos que Pablo Neruda.

Para

mí esa fue una revelación. Me di golpes de pecho y caí en cuenta de que

con los románticos, parnasianos y neoclásicos me habían engañado por

completo. Me puse a seguir entonces, con mucho interés, las

presentaciones líricas que Eduardo Carranza, en el suplemento de Sábado,

hacía de otros poetas. Allí recalcaba que el gran faro de ellos era

Juan Ramón Jiménez, pero la impresión que yo siempre tuve (quizá porque

nunca leí los libros de Juan Ramón que tocaba leer) fue la de que estos

muchachos de "Piedra y Cielo", Carranza, Jorge Rojas, Camacho Ramírez, a

mediados de los años cuarenta, eran mejores que él. En medio de la

emoción de ese descubrimiento, un día, imagínate eso, me llegó la

noticia de que uno de los miembros del grupo, Carlos Martín, iba de

rector a Zipaquirá. Dio varias conferencias y me prestó dos libros

fundamentales: La vida maravillosa de los libros, de Jorge Zalamea, y La

experiencia literaria, de Alfonso Reyes.

¿Pero tú ya escribías?

Claro,

hacía pastiches piedracielistas. Pero como tarea de clase. La verdad es

que si no hubiera sido por "Piedra y Cielo", no estoy muy seguro de

haberme convertido en escritor. Gracias a esta herejía pude dejar atrás

una retórica acartonada, tan típicamente colombiana. Al releer, años

después, a Guillermo Valencia, comprendí que era una figura

completamente inflada, una vergüenza pública de la cual no se salva ni

un solo verso.

¿Así que gracias a "Piedra y Cielo" descubriste la verdadera poesía, es decir, el lenguaje?

Cierto,

porque fíjate, más tarde, cuando yo empecé a estudiar literatura en

serio, comprendí el valor de ese viejo modo de hablar de mis abuelos,

también típicamente colombiano, porque lo corregían a uno todo el

tiempo. Pero había allí, en su anacronismo, una carga poética muy

válida. Mi abuela, por ejemplo, no decía llorar sino requebrar; y

cantaba una canción en la cual aparecían dos amantes dándose quejas. Yo

creo que uno respira, naturalmente, en alejandrinos y endecasílabos, y

por eso los dejo así en mis libros. Igualmente, si la época literaria en

que transcurre El otoño del patriarca exige una presencia como la de

Rubén Darío, éste aparece citado miles de veces. Además, Rubén Darío fue

simplemente exaltado por "Piedra y Cielo" como su gran capitán. Así no

es raro que cuando corrijo las pruebas de cualquier novela mía, el

primer repaso esté dedicado a decapitar metáforas piedracielistas:

todavía quedan.

Creo

que la importancia histórica de "Piedra y Cielo" es muy grande y no

suficientemente reconocida. Para mí fue fundamental. Allí no sólo

aprendí un sistema de metaforizar, sino lo que es más decisivo, un

entusiasmo y una novelería por la poesía que añoro cada día más y que me

produce una inmensa nostalgia. Piensa tú en un país revuelto por unos

loquitos que hacían versos. Unos orates contagiosos. En ese entonces la

agitación que había con la poesía es la misma que hay hoy con el M-19.

Las lecturas del internado

¿Y Aurelio Arturo?

Yo

conocí a Aurelio a través de "Piedra y Cielo", pero nunca lo consideré

como del grupo: siempre lo tuve como alguien que venía de antes y cuya

ruptura, ya entonces, era mucho más decantada que la de "Piedra y

Cielo". Eso era lo lindo de Arturo: traía un refinamiento, una

filtración de poesía a la cual no habían llegado los piedracielistas. Él

ya había dado el salto que los piedracielistas no dieron nunca.

Mientras ellos se quedaban de piedracielistas, Aurelio continuaba

volando, aparentemente más bajo, pero para llegar más lejos.

¿Y Álvaro Mutis?

Soy

amigo suyo hace treinta años y nunca he hablado de su poesía. Pero yo

también recuerdo esas experiencias de Mutis como si yo las hubiese

vivido. Yo también he pasado vacaciones en Coello; también he sentido el

estruendo del río sobre las piedras, he oído esos pájaros extraños y

sufrido idéntica desolación. Creo que el tono suyo es el tono de la

poesía. Gracias a él yo también he vivido lo mismo.

Así

que con "Piedra y Cielo" se da en cierto modo tu ingreso a la poesía, y

a la vez al límite: te topas contra una pared. ¿Cómo pasas de ahí al

cuento?

En

ese mismo internado, en Zipaquirá, se tenía la costumbre de leer un

libro en voz alta antes de dormirnos. Como a mí ya me gustaban los

libros, y eso se sabía, casi que por fuerza de gravedad me fui

apoderando de la función de sugerir qué libros deberían leerse, con lo

cual el profesor se desentendía de escogerlos y yo oía los que no

alcanzaba a leer por mi cuenta, en clase. Allí se leyó, íntegra, La

montaña mágica. Nosotros pedíamos que no se interrumpiese la lectura

hasta que acabáramos el capítulo y había luego unas discusiones eternas

para saber si Hans Castorp se acostaba con Claudia Chauchat o no. Y,

claro está, también leímos Los tres mosqueteros (El conde de Montecristo

lo había leído antes) y El jorobado de Nuestra Señora, Nostradamus,

Cruz diablo: un montón de cosas.

Pero

yo seguía con la obsesión de la poesía. Por eso, cuando terminé mi

bachillerato y me fui para Bogotá, a la universidad, mi diversión más

salaz era meterme en los tranvías de vidrios azules que por cinco

centavos giraban sin cesar desde la Plaza de Bolívar hasta la Avenida

Chile, y pasar en ellos esas tardes de desolación que parecían arrastrar

una cola interminable de muchos otros domingos vacíos. Lo único que

hacía durante los viajes de círculos viciosos era leer libros de versos y

versos y versos, a razón quizá de una cuadra de versos por cada cuadra

de la ciudad, hasta que se encendían las primeras luces en la lluvia

eterna y entonces recorría los cafés taciturnos de la ciudad vieja en

busca de alguien que me hiciera la caridad de conversar conmigo sobre

los versos y versos y versos que acababa de leer. A veces encontraba

alguien, que era casi siempre un hombre, y nos quedábamos hasta pasada

la medianoche tomando café y fumando las colillas de los cigarrillos que

nosotros mismos habíamos consumido y hablando de versos y versos y

versos mientras el resto del mundo la humanidad entera hacía el amor.

Los costeños: la gente mas triste del mundo

Parece un poco triste, ¿no?

Sí,

pero no te olvides que los costeños somos la gente más triste del

mundo. Había, además, unos bailes de costeños del carajo en aquella

época, y yo recuerdo que en medio de la rumba abandonábamos a la novia y

nos sentábamos en un rincón a soltarle a un tipo cualquiera el rollo

infinito de la literatura, para acabar, taca-taca-taca-taca, recitando

poesía. Eso no se cura nunca, es un vicio.

Como ahora, ¿no?

Como ahora, ¿no?

Ahí

seguimos. Además, tú sabes: se luce uno mucho en las visitas. Pero en

serio: lo que yo quería entonces hacer en poesía es lo que he hecho en

novela. Encontrar una solución poética.

¿Y cómo seguiste manteniendo el vicio?

Yo

nunca tenía plata para comprar libros, pero siempre aparecían amigos

que me los prestaban. Uno de ellos, Jorge Álvaro Espinosa, rosarista,

hoy asesor económico de grandes empresas, y que no tenía nada que ver

con el mundo intelectual, poseía una de las culturas literarias más

grandes que yo conozco. El me prestó La metamorfosis, de Kafka. Yo

llegué a la pensión de estudiante en que entonces vivía, me quité el

saco, los zapatos, me acosté en la cama, abrí el libro, así, y comencé:

"Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo,

encontróse en su cama convertido en un monstruoso insecto". Cerré el

libro y dije: Ahhh carajo, yo no sabía que eso se podía. Si la vaina es

así, yo también puedo. Al día siguiente escribí mi primer cuento. Esas

cosas que están en Ojos de perro azul y que son kafkianas.

No hacer quedar mal a Zalamea

¿Los que aparecieron en el suplemento Fin de semana de El Espectador?

Sí,

porque fíjate cómo son las cosas: en esos mismos días Eduardo Zalamea

Borda, quien dirigía ese suplemento, quien hablaba allí de Faulkner, de

Hemingway, de Caldwell, quien era la persona mejor formada del mundo –el

libro que por la mañana aparecía reseñado en Time, por la tarde ya

estaba sobre su escritorio– y quien años más tarde cuando volví a Bogotá

y entré a trabajar en El Espectador, sería mi jefe y uno de mis mejores

amigos, en verdad un excelente compañero de tragos, había escrito la

eterna nota de respuesta a la eterna nota de protesta a nuestro joven de

entonces que mandaba la eterna queja de siempre: que a los jóvenes no

los publicaban. Entonces Eduardo dijo que la joven generación literaria

no parecía muy convincente pero que de todos modos las puertas estaban

abiertas. Yo, por solidaridad generacional. mandé mi cuento y al domingo

siguiente apareció nada menos que con una nota de Eduardo rectificando

su anterior juicio pesimista y diciendo que sí había promesas valiosas,

como este García Márquez. Cuando leí esto, me dije: Ahora sí me jodí. No

me queda más remedio que volverme un buen escritor, para no hacer

quedar mal a Eduardo Zalamea.

Griegos y latines

Luego del 9 de abril del 48, en que se te quemaron los pocos libros que tenías y, según dicen, algún manuscrito, ¿qué pasó?

Me

fui para Cartagena a trabajar en el periódico El Universal. Yo llegaba,

escribía mi nota, cerraban el periódico a la una de la tarde y nos

íbamos otra vez, a hablar mierda y a recitar poesía con Héctor Rojas

Herazo, Donaldo Bossa y Gustavo Ibarra Merlano. Este último un ser

adorable y hoy gran abogado de aduanas, llegó un día y me dijo: "Todas

esas cosas que lees están muy bien, pero no tienen piso. Te hace falta

una base", y durante dos años me dio una mano de griegos y de latines

por la cual le estaré agradecido toda la vida. No es que me prestara a

Sófocles; es que me obligaba a estudiarlo, punto por punto, y luego me

hacía examen. Y como él era un filósofo católico, me hizo leer a

Kierkegaard y el teatro de Paul Claudel… Es que a mí siempre me tocó ir

de monstruo en monstruo.

Y los amigos de Barranquilla, los que aparecen al final de Cien años de soledad: Álvaro (Cepeda Samudio), Germán (Vargas) y Alfonso (Fuenmayor), ¿cuándo los conociste?

Estando

en Cartagena supe, a través de los periódicos, que en Barranquilla la

cosa estaba más movida literariamente, más sabrosona. Y ahora, cuando te

digo esto y cuento por primera vez todas estas cosas, soy consciente

que lo que yo andaba era detrás del desorden literario. Ellos ya habían

escrito sobre mis cuentos; esa cosa mafiosa de meterlo a uno en un

grupo: costeños versus cachacos. Y allá me fui y empezaron las grandes

borracheras y, dele, a hablar de literatura. Alguno de ellos donde las

putas hacía una cita de un libro que yo no conocía y al día siguiente me

lo prestaba, y yo lo leía, todavía borracho, y por la tarde ya podía

hablar de él: era el cuento de nunca acabar. Con Gustavo había estudiado

tres tipos claves: Hawthorne, Melville y Poe, pero Álvaro Cepeda, que

se conocía muy bien sus clásicos, me dijo: "Todo eso es una mierda. Lo

que tienes es que leer a los ingleses y a los norteamericanos". Jorge

Rondón, de la librería Mundo en Barranquilla, nos pedía que le

ayudáramos a marcar los catálogos y, claro, pedíamos lo que a nosotros

nos interesaba. Así, cada vez que llegaba una caja, hacíamos fiesta.

Eran los libros de Sudamericana, de Lozada, de SUR, aquellas cosas

magníficas que traducía el grupo de Borges. Y estaban también esos

libros que traducía Lino Novas Calvo –Contrapunto, Faulkner–, que era

jefe de redacción de Bohemia, en La Habana, y que aparecían editados en

la Argentina. Pero estando en Cartagena me dio pulmonía y los médicos me

aconsejaron que me fuera para la casa de mis padres, en Sucre. Tenía

que quedarme tres meses y entonces yo le mandé un papelito a la gente de

Barranquilla pidiéndoles algo que leer. Llegaron tres cajas. Allí

estaba todo. Faulkner, Virginia Woolf, Sherwood Anderson, Dos Passos,

Teodoro Dreisser. A los tres meses, cuando les devolví los libros, tenía

el problema de la novela resuelto.

Historia de La hojarasca

Pero no habías escrito ninguna todavía.

Ahhh,

esa es otra historia: la historia de cuando mi madre volvió a Aracataca

desde Barranquilla a vender la vieja casa de los abuelos, ya en ruinas,

y yo la acompañé. Yo había salido de Aracataca a la edad de 8 años y no

había vuelto nunca. Cuando llegamos a ese pueblo acabado, con un calor

terrible, lo primero que hicimos fue entrar en una botica. Allí una

señora estaba cosiendo a máquina; mi madre le dijo: "Comadre", ella hizo

un gesto así, se levantó, la abrazó, le dijo: "Comadre" y estuvieron

llorando media hora, abrazadas, sin decirse nada. Al regresar en el

tren, esa misma tarde, empecé a preguntarle a mi madre por la historia

de mi abuelo, de la familia de donde habían venido, y sentí que todo eso

era un material literario que yo tenía allí dentro y que no sabía muy

bien por dónde iba a reventar. Así que regresé de ese viaje y me puse a

escribir, muy rápidamente, en Barranquilla, La hojarasca, con un método

completamente woolfiano: su técnica es la de la Señora Dalloway, aunque

los críticos, que son tan brutos, no se hayan dado cuenta.

Y a Hemingway, ¿cuándo lo leíste?

Cuando

salí del periódico El Heraldo, de Barranquilla, me fui por La Guajira

un tiempo, con maletín, a vender libros de medicina y la enciclopedia

UTEHA. Así andaba por los pueblos, Aracataca, Fundación, El Copey,

Valledupar, La Paz, Villanueva, San Juan del Cesar, Fonseca, Barranca,

Riohacha, La Guajira adentro, no vendiendo nada y leyendo de noche la

enciclopedia. Estando un día en Valledupar, con un calor espantoso, en

un hotel, me llegó la revista Life, enviada por esos locos de

Barranquilla. Allí estaba El viejo y el mar, que fue como un taco de

dinamita. Porque lo que pasa, Cobo, es que los novelistas son unos

lectores diferentes al resto de los humanos. Sólo leen para saber cómo

están hechos los libros. Se trata de una lectura puramente técnica, para

desarmar el libro y ver cómo está cosido por dentro. Yo siempre he

pensado que Hemingway, al cual le debo varias de las recetas técnicas

para escribir, no tenía suficiente aliento para la novela. Su aliento le

alcanzaba apenas para el cuento. El viejo y el mar está alargado y se

le nota el relleno: todas esas reflexiones sobre Di Maggio y la pelota.

Pero lo curioso es que lo más bello de Hemingway es esa novela

frustrada, Al otro lado del río y entre los árboles, donde tú, que ya lo

sabes leer, saltas por encima de esos diálogos artificiales, donde dice

cosas extraordinarias y captas lo que el viejo te quiere contar. Pero

esta también es un cuento alargado.

El

mejor cuento de Hemingway es La corta y feliz vida de Francis Macomber,

y es quizás uno de los mejores cuentos del mundo, pero es un cuento que

tiene un error imperdonable en un principiante: Hemingway nos dice qué

piensa Macomber, qué piensa Wilson, qué piensa la mujer, qué piensa el

león, qué piensa el búfalo, y al final nos hace una trampa: dice que no

sabe si la mujer lo mató deliberadamente o por accidente. La literatura

es un tablero de ajedrez en que uno le explica al lector, desde el

comienzo, cómo va a mover las fichas. Una vez que empieza el juego, no

se pueden cambiar las reglas que uno mismo impuso.

Foto: Archivo Cromos

Su casa de México, donde no puede disfrutar el olor a guayaba o la llovizna bogotana.

Estrellas de la muerte, en húngaro

¿Fue en Bogotá, o en Barranquilla, donde conociste a Hernando Téllez?

Lo

conocí en Barranquilla, y lo leía, siempre, todos los domingos, en su

columna. Pero donde más lo disfruté, porque era un ser entrañable, fue

luego en Bogotá. Aquí nos pasábamos domingos enteros recitando versitos

pendejos, hasta cuando la mujer de Téllez se encabronaba y se iba

diciendo: ya no soporto más versitos pendejos. Versos como aquel de los

fieros caballos.

¿Cuál?

"Había una vez un rey muy ducho

Que maltrataba a sus vasallos,

Los hacía montar fieros caballos

Y los caballos los tumbaban mucho".

Que maltrataba a sus vasallos,

Los hacía montar fieros caballos

Y los caballos los tumbaban mucho".

Y después de Barranquilla, ¿qué pasó?

Que

llegó Álvaro Mutis a vaciarme, y a decirme que me estaba oxidando en la

provincia. Entonces me vine a trabajar a El Espectador en Bogotá, y a

leer a Conrad, ambas vainas por culpa de Mutis. Yo creo que Conrad es el

autor que leo con más placer: hay unas ganas de irse para esos libros, y

de vivir en esas páginas, que no siento ningún otro autor. Así que ya

están dados los elementos de mi formación literaria. Lo que importaba,

de ahí en adelante, era mantener el motor caliente, y andando. Pero creo

que nunca, como entonces, se leía con tanto fervor y se vivía, tan

furiosamente, lo que era la verdad; es decir: la literatura.

Una

última pregunta: ¿qué significa Halacsillag, el nombre que le das al

buque fantasma, en uno de los cuentos de La cándida Eréndira?

Estrella

de la muerte, en húngaro. Yo quería ponerle a ese barco el nombre en un

idioma que no tuviese mar. Estaba en Barcelona, pensando en eso, cuando

llegó mi traductor al húngaro, y se lo pregunté.

Nunca

había visto a García Márquez tan sereno, tan cálido; tan centrado en su

mundo; tan feliz de volver a vivir en Colombia; incluso, lo cual ya era

el colmo, disfrutando la llovizna gris de Bogotá. Ahora, desgrabando

los malditos casetes, pienso que el resumen de esta charla ya lo había

hecho Faulkner, años antes, en su entrevista de Paris Review: "yo soy un

poeta fallido", decía Faulkner. "Tal vez todo novelista quiere escribir

poesía primero, descubre que no puede y a continuación intenta el

cuento, que es el género más exigente después de la poesía. Y, al

fracasar también en el cuento, y sólo entonces, se pone a escribir

novelas". Lo grave de García Márquez es que fundió los tres, y acertó.