Pienso en México. Como pueblo, su carácter tiene poco o nada de los nobles atributos de la raza Anglosajona (decimos esto más con pesar que contentos, pero es verdad)

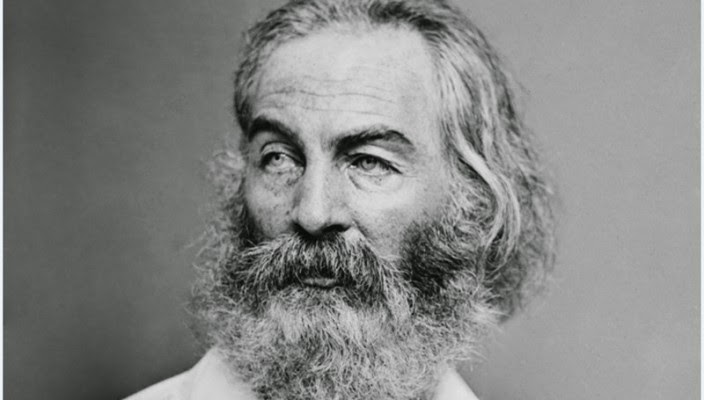

Ralph W. Emerson le escribe a Walt Whitman (julio, 1855) una carta que será profética: Hojas de hierba (entonces

apenas un delgadito volumen de versos) será el comienzo de un libro

que, “como un árbol, crecerá en espesor y altura”. La creciente legión

de lectores no hará sino confirmar esa predicción. De Nueva Inglaterra

Thoreau y Alcott lo visitan. Tennysson lo proclama “el poeta de América”

y Dowden “el poeta de la Democracia”. En Londres, Dante Gabriel

Rossetti publica en el London Chronicle su artículo “La poesía de Whitman” que lo consagraría en el canon de la poesía en lengua inglesa.

El joven Whitman, antes de escribir Hojas de hierba, ganó su

estilo en el periodismo, editando ocho periódicos, coeditando uno y

colaborando en otra veintena más. La imprenta fue su primera escuela

literaria y él escribe que a los 19 años “fui a Nueva York, compré una

prensa y tipos, contraté un ayudante, pero la mayor parte del trabajo lo

hacía yo mismo, incluyendo las impresiones”; así funda The Long Island,

su primer periódico. Se sabe que Whitman, montado a caballo, repartía

el periódico, absorbiendo escenas cotidianas —”la elegante vieja moda de

los farmers y sus esposas, las paradas en los campos de heno,

la hospitalidad, las ricas cenas, las hermosas jóvenes, las ocasionales

tardes, los paseos a través de los arbustos”— de una Babel neoyorquina

que aún lucía como pequeña villa de aires provincianos.

Algunos críticos han notado en Hojas de hierba esa

influencia del lenguaje periodístico. Whitman reconoce que en el oficio

de reportero asimiló “escenas, espectáculos y gente” que recrearía en

sus poemas. Carroll Hollis (Language and Style in Leaves of Grass) ha examinado las correspondencias entre el lenguaje de las páginas que Whitman escribió en New York Aurora y Daily Eagle y el más soberbio de sus poemas: Canto a mí mismo.

En ocasiones Walt Whitman sufrió los gajes del oficio y fue atacado

por sus escritos. Un propietario de un diario lo llamó “bebedor de ron” y

otro “demonio flojo, incapaz de escribir dos líneas gramaticalmente

correctas”. La sombra del cohecho, que sigue a los de su profesión,

también persiguió al poeta en ciernes, cuando un director herido lo

llamó: “mercenario loco que nunca ha sabido lo que es ser un gentleman” y, en el Brooklyn Daily Eagle de julio 17 de 1939 aparece esta lacónica nota: “Whitman fue despedido… por incompetente”.

Whitman escribió cientos de páginas periodísticas sobre una gran

variedad de temas. Son célebres sus notas rojas, como aquélla de Jotham y

George, “dos jovencitos que se ahogaron en la costa de Connecticut” (The Long Island Democrat, 28 de julio de 1838); y la de un tal Abraham, a quien “le cayó un rayo y murió instantáneamente” (The Long Islander,

8 agosto de 1938). La pluma de Whitman no dejaba pasar detalle que

suscitara interés, como cuando reportó que la temperatura en Boston

“subió a 95 grados” (The Hemstead Inquirer, 30 de junio de 1838), o que las langostas habían llegado a Long Island “hace tres semanas, y aún permanecen allí” (Long Island, 30 de junio de 1838).

Con desparpajo escribía sobre temas políticos y muchas veces sus

artículos encendieron la polémica. Se opuso a la fundación del Banco de

América, apoyó al tonto pero pragmático James K. Polk (el de la guerra

con México) en su carrera a la presidencia. Pronto lo atrajeron los

temas fronterizos y la cuestión texana lo hace adoptar la perspectiva

norteamericana: “Texas es nuestro y no debemos permitirle a México

recuperarla” (The New York Democrat, 12 de agosto de 1844). Su postura le ganó aplausos y rechazos. Fue despedido del Brooklyn Dayle Eagle, donde se volvió a insertar este Aviso:

“Whitman no tiene principios políticos, o mejor dicho, no tiene

principios de ningún tipo”. El director del diario creyó zanjar sus

diferencias con el poeta declarando que éste era “tan indolente que no

mataba ni un mosquito”. Pero pronto los acontecimientos mexicanos

dejarían en claro que no era tan inofensivo como se pensaba.

Whitman siguió con atención los sucesos de la frontera con México. Se

valió del correo y de un moderno invento: el telégrafo. Detalla la

batalla de Río Grande entre las fuerzas de Ampudia y las de Taylor.

Desmiente que “los americanos fueran derrotados, con considerable

pérdida de muertos y heridos” por las fuerzas mexicanas (The Brooklyn Eagle,

2 mayo de 1846) y, soliviantando los sentimientos patrióticos gringos,

postula la “supremacía nacional”. A la batalla del Álamo la llama

“masacre” causada por “los cobardes Mexicanos”. Finalmente haciendo gala

de retórica y cambiando la tortilla señala que “los mexicanos han

pasado nuestra frontera e invadido nuestro territorio” (Kings Contry Democrat,

13 de mayo, 1846) y llama a una “ruptura en la frontera sur”. Si para

invadir México, la mejor opción ha sido seguir la ruta de Cortés y

atacar por Veracruz, la ocupación del frente fronterizo por el norte de

México fue la novedad estratégica de las tropas norteamericanas. Whitman

siguió las batallas en esos dos frentes: “Veracruz, el camino a México,

cuán lleno de riquezas eso suena”. Y en la frontera insistía en que

“debemos obtener California y Santa Fe sin molestias, por medio de un

tratado”. Volver ley lo ganado fue la apuesta en la mesa del nuevo juego

colonial.

Llaman la atención no tanto las ideas políticas del joven Whitman (que seguía de cerca a James Polk en una aún ruda idea del destino manifiesto: aquélla que desembocaría en el lema de América para los americanos).

Por lo menos anticipó esa doctrina expansionista que obsesionó a los

angloamericanos de su generación, quienes deseaban emular las glorias

coloniales de su madre Inglaterra: “Nuestra República debe ser extendida

aún, infinitamente. No hay opción. Y de nuestra parte buscamos este

crecimiento de nuestro territorio y poder, no como buscan los que dudan,

sino con la fe que los Cristianos tenemos de dar cumplimiento a los

misterios de Dios” (The Age, 23 de junio de 1846).

Tampoco asombra su acertado diagnóstico del momento de debilidad que

vivía la nación mexicana, agotada tras una larga guerra de Independencia

con España (y que había logrado algo que aún los americanos del norte

ni soñaban: abolir la esclavitud), y estaba sumida en luchas

fraccionales entre los distintos generales: “México sufre una horda de

caudillos, que ambicionan el poder, sin preocuparse de los intereses del

pueblo”. La debilidad de la República y sus instituciones le lleva a

ver en México una democracia imperfecta: “Hablamos de México como una

República, pero es una república como Venecia o Roma —sin su

majestuosidad—, donde los pocos son los déspotas de muchos, en el nombre

de la Libertad”. (The Brooklyn Eagle, 23 de mayo de 1846). La

toma del gobierno de México por Santa Anna —famoso por su veleidad— es

el momento precioso para anexarse California y Santa Fe, a su juicio:

“Santa Anna está por la paz. California está por ser nuestra, Santa Fe

debe ser nuestro” (The Brooklyn Daily Eagle, 2 de septiembre de

1846). Tras el tono de humor ve en esos territorios allende la frontera

una fuente de riquezas, anticipando la fiebre de oro de California: “En

una medio jocosa alusión, el otro día, mencioné los preciosos metales

tan abundantes en México, y la distribución de éstos en caso de que ese

país fuera anexado” (Kings Country Democrat, 12 de junio 1846).

Hombre de su época (por más que otros quieran ver en él a una

variedad del cínico, el realista), lo que sí sorprende en el joven

Whitman son sus prejuicios raciales. Es un antimexicano redomado y sus

ideas, que ahora nos parecen trasnochadas, ilustran su fe en la

superioridad anglosajona: de un plumazo reduce condiciones sociales que

le daban ventaja a la naciente nación americana (la liberación de la

tutela colonial de Inglaterra, la creación de un modelo parlamentario

que elogió Tocqueville, la adopción de la Revolución industrial, el

modelo farmer que dinamizó su capitalismo agrícola, etcétera) a meros aspectos de psicología étnica y estereotipos raciales:

Pienso en México. Como pueblo, su carácter tiene poco o nada de los

nobles atributos de la raza Anglosajona (decimos esto más con pesar que

contentos, pero es verdad). Nunca desarrollarán la vigorosa

independencia de un hombre inglés libre. Sus ancestros españoles y

mulatos los han dotado de astucia, sutileza, apasionado rencor, engaño y

abundante voluptuosidad, pero no de un alto patriotismo, no de una

devoción intrépida por las grandes verdades… Los mexicanos son una raza

híbrida. Sólo una pequeña proporción son españoles puros o de alguna

otra extracción europea. Nueve décimas de la población se han formado de

varias intermezclas de blanco, indio y negro parentesco, en todas sus

abigarradas variedades. Nada en posesión de tal pueblo puede parar por

el momento un poder tal como el de los Estados Unidos. (The Blooklyn Eagle, 6 de mayo de 1846).

Walt Whitman, durante la guerra de Estados Unidos contra México, hace

gala de un fundamentalismo anglosajón (diré, en otro plano, que eso

equivale a una ortodoxia protestante: el cumplimiento de un plan divino,

al margen de buenas o malas acciones) que puso a la joven nación

americana ante una disyuntiva: seguir el camino colonial de su madre

patria, Inglaterra, o construirse como una nación pacífica y modelo de

democracia. Whitman creyó que era posible conciliar ambos caminos. Henry

Thoreau, en cambio, de forma visionaria, sostuvo en su momento que la

guerra contra México era inmoral y abría una fisura en la piedra angular

de las instituciones y los valores de la democracia.

La brecha abierta entre la cultura anglosajona y la cultura hispana

dio paso al desencuentro. Del lado americano, el poder de la guerra; del

lado mexicano, la fuerza moral del vejado. México vivió esa parte de su

historia como una de sus grandes tragedias y, aún medio siglo después,

en los albores del siglo XX, Justo Sierra se lamentaba y decía: “les

hubiéramos dejado Texas y evitado la guerra”. La expresión en castellano

de un robo en despoblado, que se dice cuando se sufre un

despojo, surgió precisamente con esa guerra donde México perdió sus más

desiertos y extensos territorios a manos yanquis. Del lado americano

casi no se habla de esa página “vergonzosa y desgraciada”. Unos contados

disidentes, como John Reed, que entre sus papeles atesoraba el casi

desconocido manuscrito de su amigo Robert H. Howe: How We Robbed Mexico in 1848, rompen a veces ese culpable silencio.

Pero seré injusto si desdibujo la imagen canónica de Walt Whitman que, con sus Hojas de Hierba, fue el cantor de una singular democracia (y, según Rubén Darío, innovador de un verso libre que

llevó casi a los límites del versículo y de los antiguos ritmos

clásicos). No creo que haya abandonado sus prejuicios raciales nunca, ni

dejado de ser el antimexicano que siempre fue. Pero la poesía supera al

hombre que la escribe. Para Walt Whitman vendría pronto su gran

partenogénesis: la Guerra Civil, evento que no vería desde el escritorio

de un periodista que redacta una lejana anexión fronteriza. Pronto la

guerra llegaría a casa y tocaría su corazón cambiando su destino. Ahora

sería algo más que un periodista y, con las páginas que fueron

engrosando su hermoso libro, se convertiría en uno de los grandes poetas

de América, disolviendo por medio del lenguaje poético las evanescentes

sombras de los tiempos oscuros que le tocó vivir.

El autor del artículo es poeta, ensayista e investigador literario