Un sorprendente libro del periodista Philip Shenon revela los secretos y mentiras que rodearon la investigación del magnicidio

|

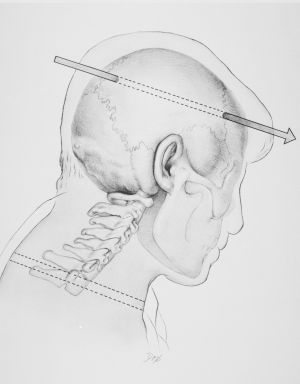

| Recreación por parte del FBI de la perspectiva que habría tenido el asesino del presidente Kennedy al dispararle. / Nara/elpais.com |

Hay una imagen escalofriante: el traje rosa, uno de los favoritos de su marido, que Jacqueline Kennedy

lucía aquella tarde de hace 50 años sigue intacto, bañado en sangre,

protegido de la luz y el aire en una cámara acorazada de los Archivos

de la Nación, en los suburbios de Maryland, negando el paso del tiempo

y afirmando desde su inocencia color chicle que medio siglo después

del magnicidio de Dallas ni siquiera un trapo sucio puede descansar en

paz.

No quedó rastro del famoso sombrerito que lucía la primera dama, pero

lo aterrador es que el cerebro reventado del presidente de EE UU

también desapareció misteriosamente del hospital donde se le practicó la

autopsia. La CIA mintió, el FBI mintió, se quemaron, extraviaron y

ocultaron datos y documentación fundamentales para el caso y la verdad

(y por tanto la justicia) sobre el asesinato, el 22 de noviembre de

1963, de John Fitzgerald Kennedy quedó sepultada en una ignominiosa fosa

común de especulaciones y vergüenza histórica. Una tragedia política

que desde ahora cuenta con un capítulo más gracias a Philip Shenon, periodista de The New York Times, quien un día de hace cinco años recibió una extraña llamada de alerta.

Al otro lado de la línea telefónica estaba un abogado que había

comenzado su carrera en la Comisión Warren, establecida por el

presidente Lyndon B. Johnson para resolver el caso y cuyas conclusiones

fueron del todo insuficientes. El abogado le pedía al periodista

reconstruir una vez más la vieja historia antes de que los implicados

directos (la comisión se formó con jóvenes abogados llegados de los

mejores despachos del país y otros veteranos con los que formaban

parejas de trabajo) pasasen a mejor vida o perdiesen definitivamente la

memoria. Por primera vez en medio siglo, muchos de los supervivientes

vinculados a la investigación se han atrevido a hablar convirtiendo JFK. Caso Abierto. La historia secreta del asesinato de Kennedy (Debate) en un libro fundamental para arrojar luz sobre aquel pozo por el que se precipitó la inocencia de toda una generación.

Shenon ha necesitado 5 años y 752 páginas (incluido el índice de notas

y el onomástico) para concluir no solo que la muerte de Kennedy pudo

evitarse sino que la investigación del magnicidio estuvo torpedeada

desde su inicio. Según Shenon, son cuatro los responsables más directos

de la farsa que rodeó al caso: el director de la CIA, Richard Helms;

el del FBI, J. Edgar Hoover; el presidente de la Corte Suprema de

Estados Unidos y responsable último de la comisión, Earl Warren y, lo

más sorprendente, Robert Kennedy, hermano pequeño del presidente y su

hombre de confianza.

Durante los cinco años que Bobby sobrevivió a su hermano, criticó ante

amigos y familiares el trabajo de la Comisión Warren. Sin embargo no

solo no hizo nada por denunciarla públicamente, sino que firmó un

documento en el que negaba cualquier sospecha de conspiración. "Nadie

estuvo en mejor posición que él para exigir la verdad, primero como

fiscal, posteriormente como senador y, ante todo, como hermano del

presidente", escribe Shenon en su libro.

Lo cierto es que Robert Kenney —y otro nuevo volumen, La conspiración

(Crítica), de David Talbot, se encarga de exponer al detalle las

fuerzas oscuras que le acosaron— estaba obsesionado con la muerte de su

hermano. Durante meses se vistió solo con su ropa y abrió su propia

investigación privada para determinar si la Mafia o Jimmy Hoffa estaban

implicados.

Pero de toda la investigación de Shenon quizá el dato más novedoso

hasta la fecha es el que sitúa a Lee Harvey Oswald en una trama

mexicano-cubana que pese a su gravedad fue extrañamente pasada por alto

primero y literalmente borrada del mapa después por la CIA y el FBI.

Oswald estuvo en México semanas antes de viajar a Dallas, tuvo una

amante mexicana que trabajaba en la embajada de Cuba y se reunió con

espías de la isla. La CIA conocía todos los movimientos pero los ocultó.

Después del asesinato, evitó a toda costa que circulase la

información sobre el viaje a México. Se destruyeron pruebas y se

ocultaron testimonios, como uno que aseguraba haber visto a Oswald en

la embajada de Cuba jactándose de su intención de matar a Kennedy. El

documento que probaba que la CIA y el FBI estaban al corriente

desapareció antes de llegar a manos de los abogados. Pero la cosa no

se queda ahí: la Comisón Warren se reunió en secreto con Fidel Castro.

Uno de los abogados veteranos, William Coleman, se entrevistó con el

mandatario en un yate con la misión de averiguar si los servicios

secretos cubanos estaban o no implicados. Coleman, un afroamericano de

brillante carrera, y Castro se habían conocido años antes en Nueva

York en los locales nocturnos de Harlem. A Coleman le había

impresionado el atractivo y la inteligencia del cubano, entonces un

joven fascinado con el jazz que pasaba su luna de miel en Manhattan. A

bordo del yate, navegando por el Atlántico, Castro negó cualquier

vínculo con el asesinato, incluso se atrevió —pese a la invasión de

Bahía de Cochinos— a expresar su admiración por Kennedy. Coleman

concluyó que se fue de allí como llegó: confundido.

Es paradójico que la cantidad de documentación desclasificada en los

últimos años contribuya a alimentar el fuego del embrollo y no al revés.

¿Por qué se ocultó que la policía secreta del presidente había salido

a beber la noche antes del asesinato? ¿Por qué se censuró del

testimonio de Jackie Kennedy su macabra descripción de cómo se aferró

al cráneo roto de su marido? El misterio sigue vivo junto a montañas

de documentos que se apilan ya sea sobre la mesa de un periodista o en

los Archivos de la Nación. Una fría cámara acorazada dedicada a

preservar con honores faraónicos los objetos mortuorios de una memoria

inexplicable en la que cabe por igual un ensangrentado traje estilo

Chanel o, a pocos metros, la película original que Abraham Zapruder

capturó con su cámara casera, quizá el fragmento de cine más visto de

la historia. Esa secuencia con la que millones de personas se siguen

preguntando qué demonios falló.